系统性虐待与文化灭绝——《甘蔗》大业证券

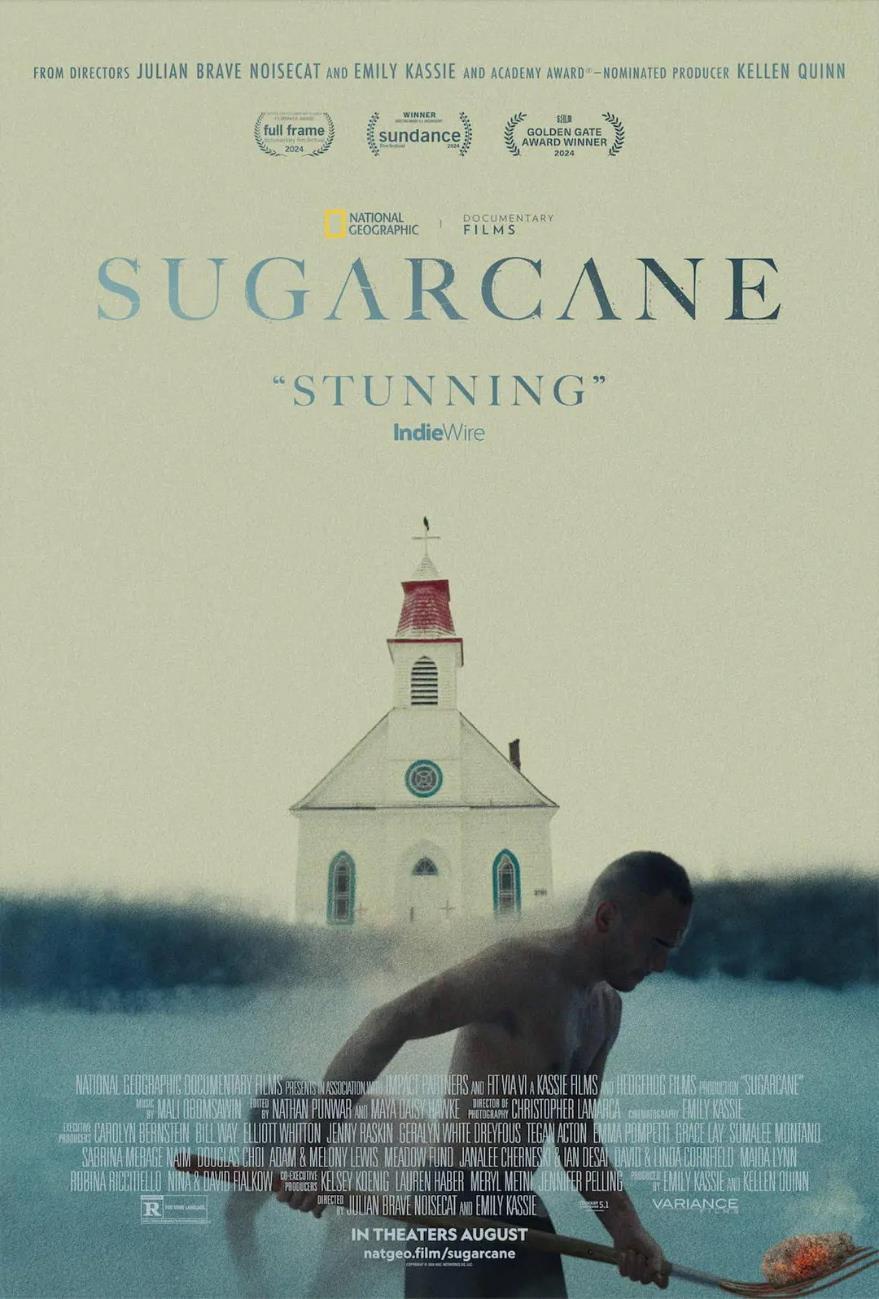

今天聊聊美国 / 加拿大电影《甘蔗》。

片名Sugarcane (2024),别名加拿大原住民之殇。

19世纪末,加拿大政府以“解决印第安人问题”为名,建立百余所寄宿学校,交由天主教会管理。

原住民儿童被强制带离家庭,禁止使用母语、践行传统文化,被迫接受“白人化”改造。这些学校的真实面目其实是系统性虐待的温床。

百余年间,上千名原住民儿童在此遭受虐待、性侵、秘密埋葬。纪录片《甘蔗》的镜头缓缓扫过白雪覆盖的山谷与静谧的湖泊,揭露平静之下的痛楚。

本片重点关注加拿大不列颠哥伦比亚省的寄宿学校“圣约瑟夫传教所”。

在这里发生的事情骇人听闻。女学生遭神父性侵后诞下的婴儿被丢入焚化炉;逃跑的孩子被吊打致死;幸存者用指甲在谷仓木板上刻下名字大业证券,如同囚犯标记刑期。

2021年,探地雷达在学校旧址发现50座无标记坟墓,孩童的骸骨与纽扣、发卡一同深埋。这些碎片拼凑出的了一场持续百年的文化灭绝。

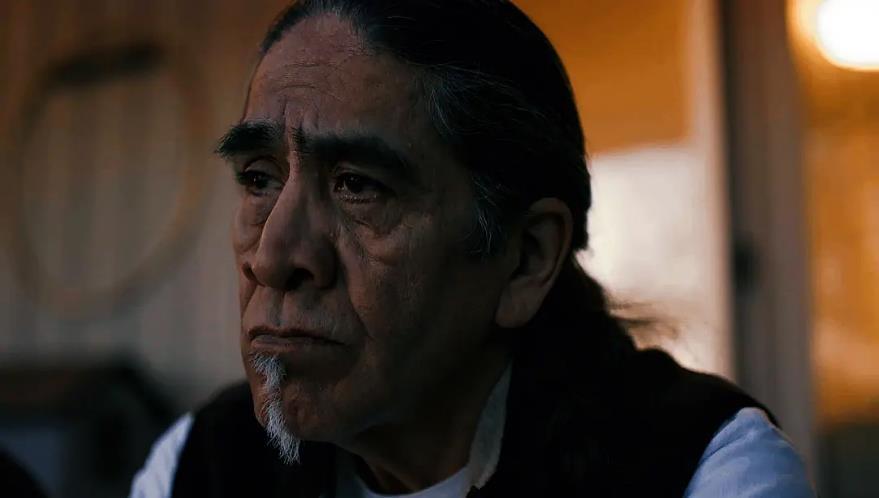

导演朱利安·诺伊谢特的家族史正是这场灾难的缩影,也是他制作本片的动力。

他的父亲埃德出生在圣约瑟夫,祖母凯叶作为学生被神父性侵。

埃德尚在襁褓时,就被装进冰淇淋桶扔进焚化炉,所幸被夜班工人救出。这段经历成为家族禁忌,直到朱利安举起摄像机对准这块伤疤。

创伤如遗传病,从祖母凯叶的羞耻,到埃德的自我放逐,再到朱利安的疏离感,三代人被困在同一个伤口里。

埃德一生酗酒,逃避回忆,他知道母亲曾想烧死自己,无法爱自己。埃德还为此抛弃了朱利安,不可能负责。

这种代际创伤在社区中蔓延。前酋长里克·吉尔伯特是神父性侵女学生所生的孩子大业证券,他自幼被同一名神父虐待,却始终虔诚信奉天主教。

镜头跟随他前往梵蒂冈,教皇方济各用意大利语念完道歉稿,轻快地说“再见”。

道歉之后就没有然后了,教会至今未交出施暴者名单,未赔偿幸存者,甚至为定罪神父提供庇护所。

电影的另一条线索,是调查员夏琳·贝洛和惠特尼·斯皮林的追凶之路。

她们翻遍档案,拼凑出施暴神父的调任记录。一名神父在圣约瑟夫性侵儿童后,被教会转移到另一所学校,继续作案30年。夏琳的叔叔曾在此自杀。

调查越深入,越显荒诞。一位修女早在1940年代就写信举报神父恶行,得到的回复是:“请继续守护孩子们的道德。”政府记录中,死亡儿童被标注为“逃跑时冻死”,却无人追问他们为何宁愿冻毙也要逃离。

夏琳将证据钉满墙壁,无声充满无奈,这种有组织长时间的种族灭绝行为丝毫不会受到惩罚,甚至真相都被掩盖。

影片结构如拼图,多条叙事线并行。

朱利安的家族伤痕、里克的信仰挣扎、夏琳的真相追索、现酋长威利·塞拉斯的政治斡旋齐头并进。

这种碎片化叙事恰似创伤记忆本身断裂、跳跃。当朱利安在传统舞蹈比赛中夺冠,身披羽饰纵情跳跃时,镜头突然切回圣约瑟夫的废墟,欢庆与伤痛仅一帧之隔。

《甘蔗》不是一部“好看”的电影。它让人坐立难安,十分难受。

历史不会因掩埋而消失,《甘蔗》撕开白人文明社会的伪善面纱,直视殖民主义。它无法立刻带来正义,但至少能让世人听见那些湮灭在焚化炉中的哭声。

殖民伤痕未愈,

三代血泪控诉。

全金网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。